![]()

![]() キャリアの隠れ家

キャリアの隠れ家 ![]() 第32回

10歳の時の読書体験が、その後の私のキャリア形成に及ぼした影響を考えてみる。

第32回

10歳の時の読書体験が、その後の私のキャリア形成に及ぼした影響を考えてみる。

それは、内田樹氏の卓見を緩用するなら、「読みつつある私」が、50年の歳月を経て「読み終えた私」との出会いを検証する作業になるのだろう。

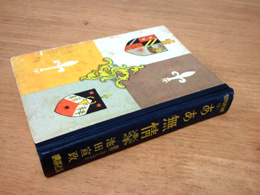

私の「キャリア」に、最大の影響を与えたものは、多分、本との出会いだ。そのルーツといえる本が、今でも、私の手元に残っている。50年前に印刷されたもので、紙は土色に色あせ、製本のための糸もほぐれ始めているが、本としての命は、最後の威厳を誇るかのように、格調高く息づいている。

奥付に、「昭和32年11月10日発行」、「定価200円」、「発行所 株式会社大日本雄弁会講談社」と記されているその本のタイトルは、「世界名作全集(1)『ああ無情』」だ。昭和32年といえば、私が小学校2年生、8歳になるが、実際に読んだのは、その1、2年後としても、10歳前後のことだろう。作者は、フランスの文豪として知られるビクトル・ユーゴーで、その原題は『レ・ミゼラブル』、直訳すると『みじめな人たち』となる。

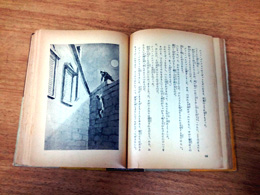

本のタイトルのまま、その物語は、無垢な子供心に、あまりに衝撃的であった。ひもじさゆえにパンを盗み、その「ささやか」な罪ゆえに、一生の苦しみを背負う主人公ジャン・バルジャンの波乱万丈の人生に、10歳にも満たない私は心おののき、打ち震える手で、頁をめくっていたことだろう。

そのような半世紀も前の読書体験が、60歳を超えた私のキャリアに、どのような影響を刻んできたのか。『ああ無情』に登場する人物一人一人が、私の目の前で立ちあがり、小さな心の土壌をかき乱し、「無情」という種子を容赦なく植えつけていったのだ。さて、その時の種子は、それからどんな軌跡をたどって、今の私の中に生き続けているのだろうか。

高校生になると、小林秀雄や中原中也、そして大江健三郎を読み始めて、文学の世界の入り口に立った。当時流行していたヌーベルバーグ(新しい波)と呼ばれる監督たちがつくったフランス映画を観るために、たびたび授業を抜け出し、映画館に通ったりした。ジャンヌ・モローという、知的でアンニュイな雰囲気を漂わせる女優が好きだったので、ませた高校生だったのだろう。そして大学は、結局フランス文学科に進み、カミュやサルトルと出会う。10歳の心に根ざした「無情」の種子は、それから10年後、『ペスト』や『嘔吐』を読みながら、「不条理の哲学」に共震する大学生へと育ったとはいえる。

今、電子書籍の出現で、「本」の危機が叫ばれている。果たして液晶パネル越しの活字を読むことで、紙に印刷され束ねられた「本」を読んで体験したような読書の醍醐味に浸ることができるのであろうか。畏敬する内田樹氏が、『本は、これから』(池澤夏樹編 岩波新書)に収録された「活字中毒患者は電子書籍で本を読むか?」の中で、こう書いている。少し長くなるが、卓見なので、ご紹介したい。

「~読書とは、『読みつつある私』と、物語を最後まで読み終え、すべての人物のすべての言動の、すべての謎めいた伏線の『ほんとうの意味』を理解した『読み終えた私』との共同作業なのである。紙の本では頁をめくるごとに、『読みつつある私』と『読み終えた私』の距離が縮まり、それと同時に『読み終えた私』の感じている愉悦が少しずつ先駆的に先取りされる。そして、最後の一頁の最後の一行を読み終えた瞬間に、ちょうど山の両側からトンネルを掘り進んだ工夫たちが暗黒の一点で出会って、そこに一気に新鮮な空気が流れ込むように、『読みつつある私』は『読み終えた私』と出会う。読書というのは、そのような力動的なプロセスなのである。電子書籍はこのような『読み終えた私』への小刻みな接近感を読者にもたらすことができない。~」と。

10歳で読んだ『ああ無情』は、まさに、幼い身体全体を覆う「力動的なプロセス」の体験だったのだろう。「本当に、おっしゃるとおりです。恐れ入りました」と、いうしかない。「紙」と「液晶パネル」の違いだけでは片付けられない読書の謎を、内田氏は、「やさしく、ふかく、そしておもしろく」解き明かしてくれた。

平成23年4月5日