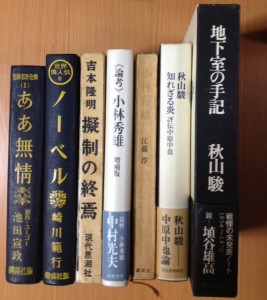

東京からもどる時10冊程度の本だけもってきた。吉本隆明や秋山駿が多かった。

日本を代表する文芸評論家小林秀雄は、「人間は、人生において何度か、『事件』と呼ぶにふさわしい本との出会いがある」と書いた。私にとってその最初の「事件」は、小学生の頃起きた。「世界名作全集(1)」の『ああ無情』(大日本雄弁会講談社)との出会いである。

今でも手元に残る、紙は赤茶けて変色し、背表紙の製本は崩れかけているその本の奥付の発行年をみると、「昭和32年11月」となっている。ちょうど私が小学校入学の年のことだ。実際にそれから数年して読んでいたとしても、小学生2、3年の頃のことか。

初めての「本格的」な読書体験が、フランスの文豪ヴィクトル・ユーゴーの作品であったことは、結果的にその後の私の読書傾向に大きな影響を及ぼした。大学進学に「文学部仏文科」を選んだことも、最初の本の出会いとの不思議な縁を感じる。

『ああ無情』の200年も前の異国の小説の世界が、現実の世界のわが身にも起こり得る「無情」な「事実」であることに心震え、非情な「悪人たち」をうらんだ。

小学時代に読んだ本で今でも手元に残っているのは、「幼年文庫一年9」の『グリム童話』(偕成社)、「子どもの伝記物語36」の『シュバイツァー』(ポプラ社)、「少年少女日本文学全集第2巻」の『夏目漱石 中勘助 高浜虚子』(講談社)、「児童名作全集」の『曽我ものがたり』(偕成社)、「世界偉人伝全集6」の『ノーベル』(偕成社)、「日本の歴史ジュニア版4」(読売新聞社)、「少年少女世界名作文学全集」の『家なき子」(小学館)など。いずれも、母親の遺品を整理していた時に偶然見つけたもので、紙は酸化し乱暴に扱うとボロボロになりそうな状態に変わり果ててはいたが、これらの本を最後まで残しておいてくれた母親の気持ちに想いを馳せて、泣けてきた。

中学生になってからも、歴史関係や世界の偉人達の伝記本は、引き続きよく読んでいた。「少年少女世界の歴史11」の『チャーチル 第二次世界大戦史』(あかね書房)が、いまでも残っている。またこの頃、伯父の家に遊びに行くと、吉川英治や山岡荘八の時代小説が書棚に並んでいて、『宮本武蔵』や『三国志』や『徳川家康』を借りてきて読んでいたように思う。もちろん大人向けの本であり、中学生程度の読書力で全部は読みきれてはいないはずだが、時代小説というと、何よりもまず伯父の顔とその家に並んでいたそれらの背表紙が思い出される。

高校生になると、国語の教科書に登場する有名な日本人作家が愛読書になった。夏目漱石、泉鏡花、芥川龍之介、太宰治、そして、中原中也、荻原朔太郎、八木重吉など、詩人も加わった。後に、受験勉強が終わるのが待ちきれないような思いで読み始めた大江健三郎と出会ったのも高校生の頃だった。『死者の奢り』や『飼育』は、これまで読んできた文学作品とは全く異質なタイプで衝撃を受けた。大江が、これらを書いたのが、大学生だったことも、衝撃に輪をかけた。

高校時代のフランスとの関わりでいえば、文学よりも映画であった。ヌーベルバーグ(新しい波)と呼ばれたフランス映画群を、授業を抜け出しては場末の映画館に潜り込んで観ていた。きっかけは、妖艶な女優陣を観たいという少々不純な動機もあったが、何作か観て行くうちに、『ああ無情』とは違う「社会のあり様」を発見したように思った。つまり単純な勧善懲悪や感情だけでは解決しない、暗い「虚無感」を水底に湛えながら生きる哲学的観念の世界が描かれ、そんな主人公たちに共感した。フランス革命を経て、200年の時が、市井のフランス人を哲学する人たちに変えたのか。

高校での中原中也との出会いは、大学に進んでからの読書の広がりに大きな影響を与えた。小林秀雄など中也の周囲の人間関係における生々しい出来事が、文学の創作活動に大きな影を落としていることを知り、作家達に生身の人間の匂いを感じた。とくに、小林秀雄を通じて、ランボーを知り、大岡昇平、中村光夫、さらには、磯田光一、江藤淳、秋山駿や柄谷行人等を読むようになった。

私にとって小林秀雄は、フランス映画に描かれていた「観念」とか「思想」する人たちと同じ匂いを持った、初めての日本人の文学者のように映った。

文学部仏文科を選んだ理由は、フランス映画(時には、イタリア映画も)から受けた思想的影響もあるが、当時、ジャーナリズムを賑わせた先鋭的な文学者の多くがフランス文化を本拠にしていたということも無縁ではない。もちろん、愛読していた小林秀雄、大岡昇平、太宰治、中村光夫、大江健三郎、秋山駿など、昭和30年代から40年代にかけて活躍した文学者の多くが仏文科である。昭和40年代のマスコミの寵児でもあった野坂昭如も、早稲田大学の仏文科(中退)だった。

大学での、肝心なフランス文学の勉強は、1年次にフローベルの「ボヴァリー夫人」を原書で読むという授業が印象に残っている程度である。辞書と首っ引きで格闘したことが懐かしいが、学生運動盛んな時期であり休講が多く、正直まっとうな勉強をしたという充実感はもてなかった。そんなこともあり、フランス文学から当時の大学生の「ファッション」の一つでもあった哲学や思想にも感心が広がった。カミュの『異邦人』、『シーシフォスの神話』などの小説というよりも哲学書に近い作品の文庫本は、いつもカバンに忍ばせていた。サルトルの『嘔吐』の主人公が絶えず悩まされた「ありふれたものから流れ出る嘔吐感」を知ってからは、ロマン主義的な小説から離れ、実存主義とか構造主義とかの世界に関心を持つようになった。それらの哲学者達の著作物に散りばめられた文脈の中に、『ああ無情』を読んでからずっと私の心の水脈としてあったロマンチズムに、「実存は本質に優先する」というリアリズムへの傾斜が勝り、それらの思想書や哲学書群は、肌身から離せない存在となった。

フランス文学ゆかりの作家以外で集中的に読み続けた作家には、高橋和巳、三島由紀夫、安部公房、遠藤周作、島尾敏雄、吉行淳之介、北杜夫などがいた。高橋や三島を除いて、彼らは、「第三の新人」と呼ばれていた。新潮社発行の「純文学書き下ろし特別作品」シリーズは、次の新刊が待ちきれないほどであった。また、当時の多くの大学生が影響された詩人であり思想家であった吉本隆明や、「なにをゆうたかわからない」と、その難解さを揶揄された埴谷雄高などの作品集もよく読んだ。また、ドストエフスキーの膨大な作品群にも遭遇した。とくに、『地下室の手記』と『罪と罰』に、強く惹かれた。

サラリーマンになってからは、司馬遼太郎をよく読んだ。学生時代の青くさい思想的な時代を経て、司馬遼太郎の歴史小説は、仕事疲れの気分転換にうってつけだった。また、エッセイ集も楽しんだ。とくに『街道をゆく』は、「週刊朝日」に連載中から、毎週待ち遠しかった。たまたま、『佐久みちをゆく』というタイトルでふるさと信州の佐久地方を取り上げたシリーズがあり、そこに書き綴られた、名もない地への愛情に満ちた知識豊富な歴史認識に驚き、教科書的な「歴史」とは全く異なる、人間の生きた足跡や生活の息づかいそのものが歴史であることを学んだ。

それから数年して、長野に帰ることにした理由の一つにも、司馬遼太郎によって触発された地方社会の伝統文化への畏敬の念や、そこに生きる人々のたくましい姿への回帰の思いがあったのかもしれない。

さて、長野に戻ってから60歳を超えて現在に至るまでの読書遍歴は、次回に譲ることにしたい。

平成25年4月30日

株式会社カシヨキャリア開発センター

常務取締役 松井秀夫