キャリアの隠れ家

- 第78回 小学校6年間通った習字教室で、今に至る文字への親しみが深まった。母親に無理やりに習わされた習字だが、私にたくさんの財産を遺してくれている。感謝。

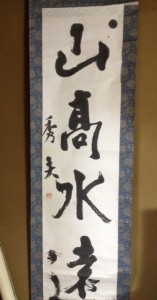

小学6年生当時の県展応募作品

昭和30年代、小学校に入学してすぐの頃だったと思うが、習字教室に通い始めた。もちろん自ら志願したわけではなく、母親のある意味のこもった、計らいである。もう50年以上も昔のことなので詳しく思いだせないが、とにかく、毎週1回の教室通いが嫌で嫌で、母親をずいぶんと手こずらせた。

多分日曜日に通っていたはずだ。外で遊んでいて、その時間になっても家に帰らないでいると、母親が探しにきた。嫌がる私の腕をつかんで、無理やり習字道具を持たせられ、教室まで、引きずられるように連れて行かれた。

習字教室の先生は、学校(高校?)の教員ではなかったか。挨拶や筆の持ち方や姿勢に厳しく、正座して1時間ほどの間は、私にとって苦行に近いもので、逃げ出したくなる心境だった。それでも、小学生の6年間、曲がりなりにでも通い続けることができたのは、母親の「執念」の賜物だ。

この教室の「生徒」は、毎年、長野県が主催する文化展に出展することになっていて、それが近づくと、課題作をそれなりのレベルに仕上げなくてはならず、先生がつきっきりで「運筆」してくれるのだが、決してセンスがあるわけではない私には、それが、ずいぶん、プレッシャーだった。先生は、とくに、筆力、筆の勢いを大切にした指導であったように思う。8年ほど前、母親の遺品を整理していた際、当時、応募した作品が、4軸、出てきた。

そのうち、3軸には「入選作」と、朱肉の文字が押されている。そういえば、県展の発表会を教室の生徒揃って見に行き、帰りに、長野市内にできたばかりの百貨店の食堂で、ソフトクリームを食べたような記憶が、かすかに思い出される。

10年ほど前にも地元のカルチャースクールの書道教室に1年ほど通ったように、今でも、字を書くことは嫌いではない。最初の仕事にコピーライターを選んだことも、習字教室とつながる「赤い糸」があるように思える。そしてその後長野に帰り、私のキャリアの大きな基盤となった印刷に関わる仕事をしてきたことも、文字と絡んだ小学生の頃の体験とつながっているように思う。

書は人なり、とか、字は体を表すとかいう。端正な字を書く人は、端正な佇まいをしているという意味なのだろう。確かに私の周囲にも、書は人なり、を体現している人もいるが、反対にこの人が、こんな字を書くのかと意外な思いをすることも多い。見たくないものを見せられたような気持ちとでもいうのか、少々、がっかりしたりもする。

そういえば、若い頃、結婚相手とは、認める字の相性もあると思っていた。そして、好きになった女性の筆風に関心を持ったものだ。もちろん、女房が書く字は、嫌いではない。

さて、20代のコピーライターの当時、広告や印刷物の原稿を書くのは、「原稿用紙に鉛筆」だった。私とよく組んだデザイナーから、「君は、もともと字はうまいと思うけど、読む人の立場になって書いて欲しいよ」と、呆れられたほど、自分勝手な書きぶりだった。今思うと、冷や汗が出てくる。

父親は、当時では高額な万年筆を何本も持っていた。愛着の無くなった万年筆を譲り受け、自分の勉強机に置き、大人びた気持ちに浸った。また、父親はよく手紙を書く人だったように覚えている。両親はあまり仲のいい夫婦とは言えなかったが、「お父さんのように、字の上手な人になりなさい」と、母親は、そこだけは、よく褒めていた。その母親本人の書く字は、小学生程度の、ぎこちなく幼い文字の連なりであったように、記憶している。

今から思えば、母親は、文字を書くことに、コンプレックスを持っていたのではないか。夫に対してもそれがあったのだろう。それ故、小学生になりたての我が子を習字教室に入れ、嫌がる子供の腕をつかんで、教室まで引き摺っていくという「意地」を見せた。母親の文字に対するコンプレックスが、引いては、はるか先の、その子の職業の種を育んでくれたと言えるかもしれない。

さて、3年前、還暦のお祝いに、子供たちに緋い万年筆を所望した。文字に対するこだわり、書に対する美的興味は、人並み以上にはあるだろう。毎年、書初めを続けているのも、その表れの一つだ。もし、母親が、小学生の私を強引にでも習字教室に通わせていなかったら、今とは違う人生になっていたのかもしれないと思うと、人生、なかなか、味わい深いものだ。

幼い頃受けた親の恩が、60歳を超えて、ようやく身に沁みる。

平成25年7月5日

松井秀夫