キャリアの隠れ家

- 61回 キャリア論の研究家は、「キャリアは、偶然によってつくられる」という。自らの40年を振り返り、とても共感できる理論だ。

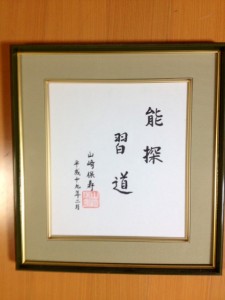

Y先生からいただいた「卒業証書」

平成17年から2年ほど、信州大学教育学部の研究生になった。もちろん、仕事は続けながらであり、結構忙しかったが、何とか、続いた。

指導していただいたY先生は、今は、東海地方の国立大学に移られている。当時Y先生は、大学院で「キャリア教育」のゼミを持たれ、そこに混ぜていただき、週1回のゼミと、2、3回の授業に出た。ゼミ生は、高校の先生方で、それぞれ研究テーマに沿って、修士論文の指導を受けられていた。中国やモンゴルからの留学生もいて、総勢7、8名の、楽しい「同級生」の皆さんだった。

もちろん私が最年長なので(Y先生よりも、2,3つ歳上のはず)、中身はともかく一番長い「キャリア」を持っていて、ゼミでは、何かにつけて、私の勝って気ままな「キャリア論」の話に、よく耳を傾けていただいた。私の研究テーマは、「コンピテンシー」にした。アメリカ生まれの「行動心理学」がベースで、「働く上で、必要な行動の強み」とでも、言ったらいいのか。仕事上の成果を、継続的にあげ続けている人が共通して有する「能力」とは何か、という概念である。

今でこそ「キャリア教育」は、高校や大学でも、その大事さを認識されてきたが、当時は、まださほどのこともなく、大学の研究者も、少なかったように思う。最近では、年間20回ほど、大学生や高校生に、時には、保護者の皆さんにも、「キャリア」に関わる話をさせていただいているが、この時の、Y先生からのご指導や、高校の現場の先生方お話が、とても役立っている。

さて、今、キャリア研究の世界で主流になっているのは、アメリカのスタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱した「Planned Happenstance(プランド・ハプンスタンス)」という概念だ。直訳すると、「計画された偶然性」ということになろうか。

クランボルツ博士は、「ポジティブなキャリア形成のためには、目標を立てそれに向かうことよりも、自然の出会いや偶然の出来事に身を任せることを前提にすべきだ。ただし、そのためには、『チャンスを引き寄せる力』、『チャンスを活かす力』こそが大切である」と、いう。

クランボルツ博士は、その実現に必要な能力として、具体的に5つの能力をあげている。

・好奇心(Curiosity)・持続性(Persistence)・楽観性(Optimism)・柔軟性(Flexibility)・リスク・テイキング(Risk-taking)。リスク・テイキングとは、「チャレンジ精神」だろう。

私の40年のキャリアの軌跡を振り返っても、このクランボルツ博士の論は、まことに納得である。本当はチャンスなのに、スルーしてしまうか、遭えて立ち向かうかで、その人のキャリアは、大きく変わるだろう。そんな分かれ目で、明暗を異にした先輩や後輩を、何人も見てきた。

私自身の、先行き短くなったキャリアにも、まだまだ、この「Planned Happenstance(プランド・ハプンスタンス)」という考え方は、活かせるだろう。そして、「安定志向」、「内向き志向」と言われる若者達に、また、その親御さんたちにも、「自らチャンスを引き寄せる」「チャンスを活かす力」ことこそ、これからのキャリア形成に重要であることを、伝えて行きたいと思っている。

平成19年3月、ゼミの「卒業式」を兼ねて、Y先生を囲んで、ささやかな、けれど、とても暖かな祝宴が開かれた。Y先生からは一人一人に、「能探習道」と書かれた色紙を、いただいた。大学の卒業証書のない私にとって、この色紙は、40年後の学びの証として、大事な宝物になっている。

平成24年10月

株式会社カシヨキャリア開発センター

常務取締役 松井秀夫