高校時代のこと、そして、恩師である清水和夫先生のことを、少し書きたい。清水先生は、すでに亡くなられて3年ほど経つ。

母校は、今でこそ、進学高の一つだが、私の時代は、進学率自体が少ない事もあり、勉強ほどほど、部活もほどほど、ちょっとやんちゃなことも、ほどほどといった、自由な校風だったように思う。

中学まではバスケットボールをしていたが、高校の部活のレベルは高く、私の技量では、とてもレギュラーにはなれないと悟り、1、2か月で退部した。

放課後は、図書館でよく本を借りて読んでいた。授業中も、教科書の上に借りてきた本を置いて、先生にわからないようにして、読んだりした。大江健三郎や三島由紀夫や小林秀雄の本が、好きだった。大江や三島の小説は、そこに登場する特異な人物像に、圧倒された。小林秀雄の評論は難しかったが、大人の「文体」であることは、何となく感じていた。例えば、「様々なる意匠」「Xへの手紙」など、そのタイトルも、かっこ良かった。

真剣に勉強に身をいれ始めたのは2年生の後半からだったように思う。3年ほど前の同級会で、高校教員の定年を間じかにしたN君が、私の隣にすわり「お前は、ビッグボールペンを使っていたな。2、3日でインキがなくなるのがわかり、こいつは、すごく勉強しているんだ、と思ったよ」と思い出話しをしてくれた。黄色のボディのビッグボールペンは、当時はよく使われたボールペンだ。

さて、清水先生のことだが、亡くなった年の新盆に、ご自宅までお参りに行き、未亡人と小一時間ほど、先生や同級生の思い出話をさせていただいた。

「S君は、停学中、毎日うちに来て、夕方帰って行ったの。お弁当も、持ってきていたから、お母さんに、停学中と言えなかったのね。」そのS君は、今は、中小企業の経営者として、現役で頑張っている。

「松井さんのことも、主人が、よく話していましたよ。本と映画が好きな生徒だって。主人も、とても本が好きで、定年後は、書庫を新しく作ったほどなの。ああ、そうだ。主人が遺した本を、差し上げましょう。」

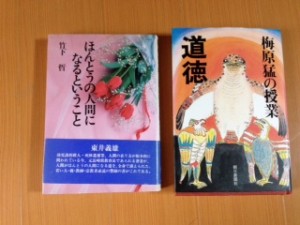

未亡人は、そうおっしゃって、先生の「書庫」から2冊の本を持ってきてくれた。『ほんとうの人間になるということ』(光雲社 竹下哲著)『梅原猛の授業 道徳』(朝日新聞社 梅原猛著)。2冊とも、本を開くと、いたるところに、定規を使ったように几帳面に、まっすぐな赤い傍線が引かれている。『本当の人間になるということ』の著者は初めて知ったが、梅原猛は、若い頃から、だいたいは読んでいた。このシリーズは、他に「仏教編」があって、そちらは読んでいたのだが、「道徳編」は、何となく、買いそびれていた本だ。

「梅原猛は、大抵、読んでいましたが、この本だけは、なぜか、読んでいません。どうして、これを私に?」と、思わずお尋ねすると、「主人の書棚の手前の方にあって、ただ目についただけですよ」と、笑って答えられた。

先生は、英語の授業を持たれていたが、担任としては、時に「問題行動」を起こす同級生もいて、何かと大変だっただろう。そのたびに、彼らに誠実に、そして、あたたかな眼差しで接する姿勢が、今でも、印象に残っている。その背景にはきっと、「人間教育」に関わる本をたくさん読まれていたように、教育者としての強い使命感があったのだろう。

そして、亡くなられてからもなお、新盆でお参りに行った私の未熟さを心配し、「もっと、人間性を磨きなさい」と、この2冊の本を、私の手元に、遺してくれた。

恩師とは、誠に、人生の宝物のような存在であると、思う。

平成24年7月

株式会社カシヨキャリア開発センター

常務取締役 松井秀夫