今年のお花見は、Facebookを通じた矢沢永吉ファン仲間の皆さんとのオフ会を兼ねて、永ちゃんの「聖地・武道館」のお膝元である飯田橋の、とある公園が会場という、とても贅沢な、思いで深いものになった。

永ちゃんファンは、本当に多士済々だが、今回は、特にSさんと、すでに故人となられているSさんのお父上のエピソードについて、書いてみたい。

永ちゃんファンは、行動的で情熱家が多いが、Sさんは、落ち着いた雰囲気と論理的な語り口をお持ちで、15歳ほど歳下とはとても思えない、私などよりとても「大人」の冷静沈着さをお持ちの方だ。もちろん、心の奥底には、永ちゃんファンに共通する「熱い魂」が、大量に湛えられていることは、何回かお会いして、すぐにわかった。

ある時、Sさんから、こんなメッセージをいただいた。「松井さんの雰囲気が、私の親父にとてもよく似ています。親父の遺稿などをまとめた本を差し上げたいので、ぜひ、読んでください」、とあった。

その後、出張で上京した帰り際の一時、飯田橋のイタリアンレストランで、Sさんと待ち合わせた。このレストランも、実は、永ちゃんファンが経営されているお店だ。

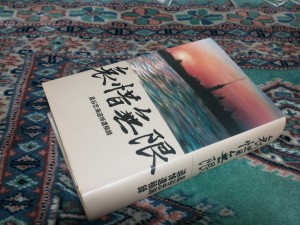

Sさんとテーブルを挟み、さっそく頂戴したその遺稿集は、とても重厚な装丁で、本格的な書籍の体裁が整えられていた。600頁、5㎝を超えるほどもあろうか。本の編集や印刷に携わった身でもあるので、発行にいたるまでの有形無形の大変さは用意に察せられた。題名は、『哀惜無限』と名付けられていて、あとで知ったのだが、「無限」とは、病床の父上の最後の年賀状に記された「斗争無限/斗病無限」というフレーズから取られたという。表紙には、油絵を嗜まれたお父上自作の作品が描かれ、書題の達筆な筆文字は、未亡人の手によるという。

さっそく表紙を開けると、まずは目次に目を見張った。追悼文を寄せられているその顔ぶれが、私のような団塊の世代にとっては、忘れもしない、当時を代表する言論人たちなのだ。武谷三男、針生十郎、いいだもも、日高六郎、小中陽太郎各氏など始め60名を超える方々が、名を連ねている。

「あとがき」を書かれているのは、現世田谷区長の保坂展人氏だ。S氏の父上と保坂展人氏とのご縁は、本テーマではないので省かせていただくが、個人的な遺稿集とお聞きしていたので、このような本格的なものであることに、正直意外な思いをし、これは、大変な使命をいただいた、襟をただして読まなければ、と思った。

Sさんは、このような著名なたくさんの皆さんから哀悼の意をお寄せいただけるお父上と、私の、一体どこが似ているというのだろうと、ただただ恐縮しつつ、美味しいワインと料理をご用意いただいたお店のオーナーを交え、Sさんのお話に耳を傾けた。「~語り口、謙虚さや、立ち振る舞いなどが、親父を、想い出させるのです。思想的にも、松井さんのリベラルなところとか、女性に優しいところとか(笑)」確か、そんな意味のことを、おっしゃっていたと思う。「~晩年、人に何か頼まれると、私なんぞでいいのであれば、と言いながら、市民運動的な場のリーダーとして、色々な運動に、引っ張り出されていましたよ。ただ、家族の立場からすれば、そこまでしなくても、という思いが強く、父親への葛藤も、ありましたね。~」もちろん、永ちゃんのこと、Facebookのこと、そんなことも交えながら話が弾み、気がつくと、もう長野行きの最終新幹線の時間になっていた。

後日、この大著を読み終わってから、お父上の人生の歩みを知り、その素晴らしさは、現役時代に残された「政治・思想的」活動の功績ばかりでなく、何よりも第一線を引かれた後もなお、弱者を追い詰める社会の矛盾や不条理を、正面から向き合い正して行こうという、真摯な生き様にあったのでは、ないだろうかと思った。あえて、ご自分から困難な場の最前線に立たれ、それまでのたくさんのご見識やご経験を武器に、若者や庶民の生活に無頓着な時々の「体制」の無神経さに対して、ある時は老獪に、ある時は先鋭的に対峙した、その強靭さにあったように思った。

生きるとは、一本の道を、まっすぐに前を向いて歩くようなものだ、という。しかし本当に、そうであろうか。一本の道の両脇に、ひっそりと息づく様々な存在に目を配り、そこから発せられる声なき声に耳を傾け、時には立ち止まり、時には後戻りして、歩くことがあっていいのではないか。また、必要であれば、自分の道を外れ、他人の歩く道を同伴して行くような、そんな優しさとかゆとりとかが、人間として必要な生き様なのではないか。

生きるとは、揺らぎのないアイデンティティが、必要であるという。私も、60歳を迎えるその前までは、そんな思いを抱いていたが、今は、少し違うように思えている。揺らぎのない自分でいなければならないという強迫観念のようものから離れて、その時々に、自分の情緒に身を任せ、あれこれ迷いながら、自由なアドレスで生きていきたいと思ってもいいのではないか。

S氏からお聞きしたお父上の日常の御姿や、この追悼集に寄せられた公人としてのお父上の足跡を辿りながら、そして、未亡人を始めご遺族の寄稿などを読ながら、そろそろ老境の域にさしかかろうとする私に芽生え始めていたそのような心境を、そのままでさらに歩め、進めよと、S氏のお父上の大きく温かな両手で、私の背中を、しっかりと押していただいたように思った。

それは、早く亡くしている私の父親の手でもあるようにも思える。父親に対して、そのような想いを抱いたことは、正直、これまでなかった。私なりに、父親の存在を肯定的に認め、生前の葛藤から解き放たれたことなのでもあろうか。

読了後、Sさんには、こんな感想をお送りした。「お父上とはとても比べようもありませんが、しかし、お父上の晩年の生き方は、これからの私の残された人生の目標となりました」、と。

■飯田橋にあるイタリアーノレストランスクニッツオのHPです。

http://www.e-scugnizzo.com/

平成24年5月

株式会社カシヨキャリア開発センター

常務取締役 松井秀夫